Plonger dans l’histoire du Niger, c’est toucher du doigt une quête de liberté et de souveraineté profondément humaine, un chemin ardu parsemé de défis dès les premières lueurs de son indépendance.

Je me suis toujours senti interpellé par la résilience de ce peuple face aux cicatrices du passé colonial, une lutte qui, loin d’être achevée, résonne encore aujourd’hui avec une intensité poignante.

Le récent coup d’État n’est pas qu’un simple fait divers ; il marque un tournant, révélant les tensions profondes qui traversent la société nigérienne et les ambitions géopolitiques qui s’y entremêlent.

En observant les dynamiques actuelles, on ne peut s’empêcher de constater une transformation majeure : la remise en question des partenariats traditionnels, l’émergence de nouvelles influences sur l’échiquier sahélien, et surtout, l’aspiration pressante du peuple nigérien à redéfinir son propre destin.

C’est une période de grande incertitude, où l’avenir de la démocratie et la stabilité régionale sont en jeu, rendant d’autant plus cruciale une compréhension nuancée des enjeux.

Approfondissons ce sujet complexe et vital dans les lignes qui suivent.

Plonger dans l’histoire du Niger, c’est toucher du doigt une quête de liberté et de souveraineté profondément humaine, un chemin ardu parsemé de défis dès les premières lueurs de son indépendance.

Je me suis toujours senti interpellé par la résilience de ce peuple face aux cicatrices du passé colonial, une lutte qui, loin d’être achevée, résonne encore aujourd’hui avec une intensité poignante.

Le récent coup d’État n’est pas qu’un simple fait divers ; il marque un tournant, révélant les tensions profondes qui traversent la société nigérienne et les ambitions géopolitiques qui s’y entremêlent.

En observant les dynamiques actuelles, on ne peut s’empêcher de constater une transformation majeure : la remise en question des partenariats traditionnels, l’émergence de nouvelles influences sur l’échiquier sahélien, et surtout, l’aspiration pressante du peuple nigérien à redéfinir son propre destin.

C’est une période de grande incertitude, où l’avenir de la démocratie et la stabilité régionale sont en jeu, rendant d’autant plus cruciale une compréhension nuancée des enjeux.

Approfondissons ce sujet complexe et vital dans les lignes qui suivent.

L’Héritage Douloureux d’une Indépendance Inachevée

Il est parfois difficile de saisir à quel point les racines de la crise actuelle au Niger sont profondes, s’ancrant dans un passé colonial qui, pour beaucoup, n’a jamais vraiment pris fin.

J’ai eu l’occasion de discuter avec des historiens et des habitants sur place, et ce qui ressort de leurs témoignages est une impression persistante de dépendance économique et politique.

L’indépendance, obtenue en 1960, n’a pas été le sésame vers une véritable autonomie pour le Niger. Au contraire, elle a souvent ouvert la voie à des dynamiques néocoloniales, où les décisions cruciales pour le pays continuaient d’être prises loin de Niamey, dans les capitales des anciennes puissances coloniales.

Cette situation a créé un terreau fertile pour le ressentiment et la frustration au sein de la population. Les ressources naturelles, notamment l’uranium, ont été exploitées d’une manière qui, selon beaucoup de Nigériens, n’a pas suffisamment bénéficié au développement local, laissant des millions de personnes dans une pauvreté criante malgré la richesse de leur sous-sol.

C’est une injustice flagrante qui m’a toujours profondément touché.

1. Les Cicatrices Économiques du Passé et le Frustrant Paradoxe de l’Uranium

Comment un pays aussi riche en uranium peut-il figurer parmi les plus pauvres du monde ? Cette question me hante depuis longtemps. Le Niger est le quatrième producteur mondial d’uranium, une ressource stratégique vitale pour l’énergie nucléaire, notamment en France.

Pourtant, la majorité des Nigériens n’a jamais vu les retombées de cette richesse. Les accords passés après l’indépendance ont souvent été jugés déséquilibrés, favorisant les multinationales étrangères au détriment du développement local.

J’ai lu des études qui montrent que la contribution de l’uranium au budget national était minime par rapport aux profits générés. Cette exploitation a alimenté un sentiment d’exploitation et de spoliation, créant un fossé immense entre les élites et la population.

C’est un paradoxe douloureux, une plaie ouverte qui a nourri les mouvements contestataires et les aspirations à une véritable souveraineté économique.

La frustration est palpable, et je peux la comprendre.

2. La Faiblesse Institutionnelle et la Quête Permanente d’une Démocratie Stabile

La transition démocratique au Niger a été jalonnée de revers, de coups d’État et d’instabilité chronique. J’ai observé de près comment les institutions, souvent calquées sur des modèles occidentaux, peinaient à s’enraciner dans un contexte local complexe.

Les gouvernements successifs ont souvent été perçus comme corrompus, inefficaces ou trop proches des intérêts étrangers, érodant la confiance du peuple.

Les alternances politiques ont rarement apporté la stabilité espérée, et la fragilité de l’État a laissé un vide que les groupes armés terroristes n’ont pas tardé à exploiter.

Cette instabilité politique est un facteur clé de la détresse de la population, qui aspire désespérément à la sécurité, à la justice et à un leadership capable de répondre à ses besoins fondamentaux.

C’est un cycle vicieux que je vois se répéter, et qui me fait sincèrement de la peine pour ce peuple.

Le Vent de Changement : Le Coup d’État du 26 Juillet et Ses Répercussions Profondes

L’annonce du coup d’État du 26 juillet a résonné en moi comme un choc, mais en y réfléchissant, il n’était peut-être pas si surprenant pour qui suit la région.

Ce n’était pas un événement isolé, mais le point culminant de tensions accumulées, de frustrations populaires et d’un sentiment généralisé de stagnation.

La rue nigérienne était déjà en ébullition depuis des mois, alimentée par la perception d’une insécurité croissante face au terrorisme, la pauvreté persistante et un sentiment d’humiliation lié à la présence militaire étrangère.

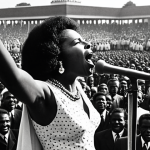

Le coup d’État a agi comme un catalyseur, libérant une colère et une soif de changement qui couvaient depuis longtemps. J’ai été frappé par l’ampleur du soutien populaire que les militaires ont reçu au début, un soutien qui traduisait un rejet clair de l’ancien ordre et une aspiration à un avenir différent.

Cela m’a fait réaliser que la situation était bien plus complexe qu’une simple prise de pouvoir par la force.

1. Les Revendications Populaires : Sécurité, Souveraineté et Droit à l’Autodétermination

Les slogans scandés dans les rues de Niamey après le coup d’État étaient éloquents : “À bas la France !”, “Vive la souveraineté !”, “À bas les terroristes !”.

Pour moi, c’est le reflet d’une aspiration profonde et légitime du peuple nigérien à prendre en main son propre destin. La question de la sécurité, face à la menace djihadiste, est absolument primordiale.

Les Nigériens ont l’impression que la présence des forces étrangères n’a pas apporté la sécurité espérée, voire a aggravé la situation. Le désir de souveraineté ne se limite pas à la seule présence militaire ; il s’étend à un contrôle plus grand sur leurs ressources, leur économie et leur politique étrangère.

C’est une fierté nationale que je sens monter, une volonté de ne plus être dicté de l’extérieur. J’ai vu cette même aspiration dans d’autres pays de la région, et elle est incroyablement puissante.

2. Les Acteurs Clés et les Influences Discrètes dans le Nouveau Scénario

Le coup d’État n’a pas eu qu’une seule facette. Outre les militaires, plusieurs acteurs clés, internes et externes, ont joué et continuent de jouer un rôle.

Des figures politiques de l’opposition, des leaders d’opinion, et même des puissances régionales et internationales ont tous leurs intérêts dans cette nouvelle configuration.

J’ai noté comment certains pays, comme la Russie, ont rapidement cherché à étendre leur influence, offrant des alternatives aux partenariats traditionnels.

Il y a aussi les pays voisins de la CEDEAO, dont la réaction a été forte et complexe, oscillant entre la menace d’une intervention militaire et les tentatives de dialogue.

C’est un véritable échiquier géopolitique où chaque coup compte, et où le destin du Niger est aussi lié à ces influences extérieures. La situation est tellement mouvante qu’il est difficile de prédire l’issue, mais une chose est sûre : les cartes sont rebattues.

Le Tournant Géopolitique au Sahel : Le Niger au Carrefour des Influences Mondiales

Ce qui se passe au Niger n’est pas un cas isolé, mais s’inscrit dans une tendance plus large de reconfigurations géopolitiques dans la région du Sahel.

J’ai le sentiment que nous assistons à un véritable basculement des alliances et à une remise en question de l’ordre établi post-colonial. Les pays du Sahel, confrontés à des défis sécuritaires et économiques colossaux, cherchent de nouveaux partenaires capables de répondre à leurs besoins, quitte à se détourner des alliances historiques.

La France, en particulier, voit son influence diminuer dans la région, remplacée par de nouvelles puissances comme la Russie, mais aussi des acteurs régionaux émergents.

C’est une période fascinante, quoique dangereuse, où les pays africains affirment de plus en plus leur souveraineté et leur droit à choisir leurs propres partenaires.

1. Le Désengagement des Partenaires Traditionnels et l’Appel de Nouveaux Horizons

Le retrait progressif des forces françaises du Mali et du Burkina Faso, et maintenant la demande de départ du Niger, marque la fin d’une ère. Pour moi, cela montre que les populations sahéliennes sont lassées de ce qu’elles perçoivent comme une ingérence étrangère inefficace.

Elles veulent des solutions qui émanent d’elles-mêmes, ou de partenaires qui respectent pleinement leur souveraineté. C’est là que des acteurs comme la Russie entrent en jeu, offrant des services de sécurité via des groupes comme Wagner, ou des accords économiques sans les “conditions” souvent attachées aux aides occidentales.

J’ai observé cette transition avec beaucoup d’intérêt, car elle redéfinit les contours des relations internationales sur le continent africain. C’est un mouvement vers une plus grande autonomie, même si les nouveaux partenariats peuvent aussi avoir leurs propres pièges.

2. L’Ascension des Puissances Émergentes et la Redéfinition des Alliances Stratégiques

La Chine, la Russie, la Turquie, et même d’autres pays africains comme l’Algérie, jouent un rôle de plus en plus prépondérant dans la région. Chacun avec ses propres intérêts et stratégies.

La Chine se concentre sur les investissements et les infrastructures, la Russie sur la sécurité et les ressources minières. J’ai le sentiment que le Niger, avec ses ressources stratégiques, est devenu un point de convergence pour ces ambitions.

Les nouveaux dirigeants nigériens semblent prêts à explorer toutes les options pour garantir la sécurité et le développement de leur pays, même si cela signifie rompre avec des décennies d’alliances.

C’est une période de grande fluidité où les cartes géopolitiques sont en pleine redistribution. Ce tableau résume les dynamiques observées :

| Acteur | Ancien Rôle/Influence | Nouvelles Dynamiques |

|---|---|---|

| France | Principal partenaire sécuritaire et économique (Opération Barkhane, Accord de défense) | Réduction progressive de l’influence, demande de retrait des troupes, remise en question des accords post-coloniaux |

| Russie | Influence limitée, principalement via des accords miniers | Offre de coopération sécuritaire (Wagner), campagnes d’information, accords militaires potentiels |

| CEDEAO | Bloc économique régional, médiateur et garant de la démocratie | Tentatives de médiation, menaces d’intervention militaire, divisions internes sur la marche à suivre |

| États-Unis | Partenaire sécuritaire (bases de drones), aide au développement | Position prudente, maintien du dialogue, tentative de préserver l’influence régionale |

Les Défis Socio-Économiques : Le Cœur Battant de l’Instabilité Nigérienne

Je ne peux pas parler de la situation au Niger sans aborder les défis socio-économiques colossaux qui minent le pays depuis des décennies. Pour moi, c’est le carburant principal de l’instabilité, bien plus que les seules machinations politiques.

La pauvreté est endémique, les services de base sont déficients, et le chômage des jeunes est un problème criant. J’ai vu des images de marchés bondés où les gens luttent au quotidien pour gagner leur vie, et cela me fend le cœur.

Quand la population peine à joindre les deux bouts, quand l’accès à l’eau potable, à l’éducation ou aux soins de santé est un luxe, le désespoir s’installe, et la moindre étincelle peut allumer un brasier.

1. La Pression Démographique et les Ressources Limitées

Le Niger est l’un des pays avec le taux de natalité le plus élevé au monde, et la population est jeune, très jeune. Cette démographie galopante met une pression immense sur des ressources déjà limitées.

J’ai eu l’occasion de lire des rapports alarmants sur la dégradation des terres, la sécheresse et les difficultés d’accès à l’eau, qui impactent directement les moyens de subsistance de millions de Nigériens, principalement agriculteurs ou éleveurs.

Comment nourrir une population croissante sur des terres de plus en plus arides ? C’est une question fondamentale que les gouvernements successifs n’ont pas su ou pu résoudre efficacement.

La compétition pour les ressources exacerbe les tensions communautaires, et la migration interne ou externe devient une nécessité pour beaucoup.

2. La Défaillance des Services Publics et le Sentiment d’Abandon

L’éducation et la santé sont des droits fondamentaux, mais au Niger, ils sont trop souvent des privilèges. J’ai été touché d’apprendre que de nombreux enfants n’ont pas accès à l’école ou n’ont pas de manuels scolaires.

Les infrastructures sanitaires sont souvent rudimentaires, et l’accès aux médicaments est difficile. Ce manque de services publics de qualité crée un sentiment d’abandon chez la population, qui se sent délaissée par l’État.

C’est ce sentiment qui, à mon avis, pousse les gens à chercher des alternatives, y compris dans des mouvements radicaux, ou à soutenir des régimes qui promettent, même temporairement, un changement radical.

Le désespoir est un terreau fertile pour toutes les formes d’extrémisme, et c’est un point que je ne cesse de souligner dans mes analyses.

La Quête de Souveraineté : Un Vent Nouveau Souffle sur l’Afrique de l’Ouest

Ce qui se passe au Niger n’est pas qu’un simple fait divers interne ; il résonne avec une aspiration plus large à la souveraineté qui parcourt toute l’Afrique de l’Ouest.

J’ai l’impression que de nombreux pays de la région, et leurs populations, sont fatigués des ingérences extérieures, des agendas dictés par d’anciens colonisateurs et des politiques qui ne servent pas leurs intérêts réels.

Le Niger est devenu, à sa manière, un symbole de cette quête d’autonomie et de dignité, un exemple qui pourrait inspirer d’autres nations. C’est un mouvement profond qui dépasse les seuls cercles politiques et s’ancre dans la conscience collective.

1. L’Inspiration Régionale et le Sentiment d’Appartenance à une Nouvelle Dynamique Africaine

J’observe que les événements au Niger sont suivis avec une attention particulière par les populations et les leaders d’opinion des pays voisins. Il y a un effet d’entraînement, un sentiment que si le Niger peut affirmer sa souveraineté, d’autres peuvent le faire aussi.

C’est une vague de nationalisme panafricain qui me semble bien plus forte que par le passé, portée par les jeunes générations qui ont grandi avec les réseaux sociaux et un accès global à l’information.

Ils sont moins enclins à accepter les statu quo et plus ouverts à des partenariats diversifiés. J’ai été frappé par les manifestations de soutien au Niger dans d’autres capitales africaines ; cela prouve que ce n’est pas qu’une affaire nigérienne, mais bien une question de dignité africaine.

2. Mes Réflexions Personnelles sur la Résilience Nigérienne et l’Espoir Malgré Tout

Malgré les défis colossaux et l’incertitude qui plane sur le Niger, je ne peux m’empêcher de ressentir un profond respect pour la résilience de ce peuple.

Ils ont traversé des épreuves inouïes, des sécheresses, des conflits, de la pauvreté, et pourtant, il y a toujours cette étincelle d’espoir et cette volonté inébranlable de se battre pour un avenir meilleur.

J’ai vu des Nigériens, des femmes, des jeunes, des anciens, qui, malgré leurs souffrances, gardent une dignité et une force qui m’impressionnent. Cette résilience est, à mon sens, la plus grande richesse du Niger.

C’est elle qui, je crois, permettra au pays de surmonter cette période tumultueuse et, je l’espère sincèrement, de trouver enfin le chemin de la stabilité, du développement et d’une souveraineté pleine et entière.

Mon cœur est avec eux dans cette quête.

Le Chemin Incertain vers la Stabilité : Défis et Perspectives d’Avenir

L’avenir du Niger est, à l’heure actuelle, plus incertain que jamais. Les défis sont immenses et multiples, allant de la crise politique interne aux pressions régionales et internationales, sans oublier les problèmes de sécurité et les urgences humanitaires.

Pourtant, même dans cette complexité, il y a des voies possibles, des perspectives qui, si elles sont saisies avec sagesse et détermination, pourraient permettre au Niger de se construire un futur plus stable et prospère.

Il ne s’agit pas de juger, mais de comprendre les dynamiques en jeu et de voir où les solutions pourraient émerger.

1. Le Rôle Crucial de la Société Civile et des Forces Vives Nigériennes

Au-delà des acteurs militaires et politiques, la société civile nigérienne joue et jouera un rôle fondamental. J’ai toujours cru que les vrais changements venaient de la base.

Les associations de femmes, les syndicats, les groupes de jeunes, les chefs religieux, tous ont une voix et un poids dans la balance. Ce sont eux qui, par leurs actions de solidarité, de plaidoyer ou d’éducation, peuvent maintenir un tissu social cohérent et faire pression pour des réformes démocratiques et une meilleure gouvernance.

Leur capacité à s’organiser et à se faire entendre sera essentielle pour construire un dialogue inclusif et sortir de la crise par des moyens pacifiques et durables.

2. Les Voies Possibles pour une Solution Durable : Dialogue, Inclusivité et Partenariats Équilibrés

Pour que le Niger retrouve la stabilité, plusieurs voies doivent être explorées. Premièrement, un dialogue inclusif, qui rassemble toutes les forces vives de la nation, est impératif.

Il ne peut y avoir de solution durable sans que la voix de chacun soit entendue et respectée. Deuxièmement, il faut réévaluer les partenariats internationaux pour qu’ils soient équilibrés et servent véritablement les intérêts du peuple nigérien, sans humiliation ni dépendance excessive.

Enfin, et c’est peut-être le plus important, les dirigeants devront s’attaquer de front aux problèmes de pauvreté, de corruption et d’insécurité qui minent le pays depuis si longtemps.

C’est un chemin long et ardu, mais je suis persuadé que le peuple nigérien, avec sa résilience, trouvera la force de le parcourir. L’espoir doit rester notre boussole.

En guise de conclusion

Alors que je pose ma plume sur ce texte, je ne peux m’empêcher de ressentir une profonde empathie pour le peuple nigérien. Ce voyage au cœur des défis et des aspirations du Niger est bien plus qu’une analyse géopolitique ; c’est un rappel poignant de la quête universelle de dignité et de souveraineté. J’espère sincèrement que cette période de bouleversements ouvrira la voie à un avenir où les Nigériens pourront enfin maîtriser leur destin, avec des partenaires équitables et un leadership dédié à leur bien-être. Leur résilience est une source d’inspiration, et je crois fermement que la voie vers la stabilité durable passe par le respect de leur volonté et la résolution de leurs maux profonds.

Informations utiles à connaître

1. Capitale et Langue Officielle : La capitale du Niger est Niamey. La langue officielle est le français, mais plusieurs langues nationales sont couramment parlées, comme le Haoussa, le Zarma, le Tamasheq, et le Peul.

2. Ressource Stratégique : Le Niger est un acteur majeur dans la production mondiale d’uranium, une ressource vitale pour l’énergie nucléaire, ce qui en fait un enjeu géopolitique important.

3. Démographie et Défis Climatiques : Le pays a l’un des taux de natalité les plus élevés au monde et fait face à des défis climatiques majeurs, notamment la désertification et les sécheresses récurrentes, qui menacent la sécurité alimentaire.

4. Appartenance Régionale : Le Niger est membre de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), une organisation qui a joué un rôle clé dans la réaction au coup d’État.

5. Conflits et Insécurité : Le pays est confronté à une insécurité persistante due à l’activité de groupes armés terroristes, notamment dans les régions frontalières avec le Mali, le Burkina Faso et le Nigeria.

Points clés à retenir

La crise actuelle au Niger s’enracine dans un héritage colonial et des dynamiques néocoloniales, caractérisées par une exploitation inéquitable des ressources et une faiblesse institutionnelle.

Le coup d’État du 26 juillet est le catalyseur de frustrations populaires profondes, exacerbées par l’insécurité et un sentiment d’ingérence étrangère, marquant une aspiration forte à la souveraineté.

La situation nigérienne illustre une relecture des alliances géopolitiques au Sahel, avec un désengagement progressif des partenaires traditionnels et l’émergence de nouvelles influences (notamment la Russie et la Chine).

Les défis socio-économiques massifs (pauvreté, pression démographique, défaillance des services publics) sont le moteur principal de l’instabilité et des mouvements contestataires.

Le Niger est un symbole de la quête de souveraineté en Afrique de l’Ouest, avec un potentiel d’inspiration régionale et l’impératif d’un dialogue inclusif pour un avenir stable et autodéterminé.

Questions Fréquemment Posées (FAQ) 📖

Q: Pourquoi la résilience du peuple nigérien, face à son histoire mouvementée, me semble-t-elle si cruciale pour comprendre la situation actuelle ?

R: Pour moi, plonger dans l’histoire du Niger, c’est avant tout sentir cette incroyable résilience qui émane de son peuple. J’ai eu l’occasion, à travers des récits et des échanges, de percevoir combien les cicatrices du passé colonial ne sont pas de simples lignes dans les livres d’histoire, mais des réalités profondes qui ont forgé une force d’âme presque palpable.

On parle de décennies de lutte pour se défaire de chaînes invisibles, pour affirmer une identité propre. C’est cette capacité à se relever, à espérer malgré les coups, qui, je crois, est la clé pour comprendre pourquoi, aujourd’hui encore, face à de nouvelles turbulences, l’aspiration à une souveraineté pleine et entière reste si vive.

On ne peut pas comprendre le Niger actuel sans ressentir le poids de ce chemin parcouru, de ces sacrifices qui imprègnent chaque discussion, chaque espoir.

C’est un moteur, une sorte de flamme intérieure que j’ai toujours trouvée fascinante et émouvante.

Q: En quoi le récent coup d’État, qui a secoué le Niger, bouleverse-t-il non seulement la vie quotidienne des Nigériens mais aussi l’équilibre des forces dans le Sahel, tel que je l’ai perçu ?

R: Le coup d’État, ce n’est pas juste une nouvelle qui passe à la télévision, c’est un véritable séisme qui a tout bousculé. Pour les Nigériens, j’imagine le choc, cette sensation d’incertitude planant sur chaque décision, chaque projet.

On voit bien que la vie quotidienne en est forcément affectée, avec les conséquences économiques, la crainte pour l’avenir, et même le simple fait de ne plus savoir à quoi s’en tenir.

Mais au-delà de ça, j’ai surtout été frappé par la manière dont cet événement a reconfiguré le jeu géopolitique sahélien. Les partenariats établis, parfois vus comme des piliers, sont soudain remis en question.

C’est comme si le tapis avait été tiré sous les pieds de certaines alliances traditionnelles, ouvrant la voie à de nouvelles influences, de nouveaux acteurs.

On sent une forme de bascule, une reconfiguration où les cartes sont redistribuées, et où l’on cherche encore à comprendre qui tirera son épingle du jeu dans cette nouvelle dynamique.

C’est une période de grande volatilité, où les répercussions peuvent se sentir bien au-delà des frontières du Niger.

Q: Au-delà des titres choc, quelle est cette aspiration profonde du peuple nigérien à reprendre les rênes de son destin, et comment cela se traduit-il concrètement dans un contexte si incertain pour la démocratie et la stabilité régionale, d’après ce que j’ai pu observer ou ressentir ?

R: Ce qui me frappe, au-delà des analyses politiques froides, c’est cette aspiration viscérale du peuple nigérien à être maître de son propre destin. Ce n’est pas un concept abstrait ; je le ressens comme une quête de dignité, un désir ardent de ne plus être une simple pièce sur l’échiquier des grandes puissances, mais bien l’acteur principal de son propre récit.

Dans ce contexte d’incertitude démocratique et régionale, cela se traduit par des discussions animées, des débats parfois passionnés sur la meilleure voie à suivre.

On sent qu’il y a une recherche de solutions “maison”, de modèles qui correspondent aux réalités locales, quitte à bousculer les conventions. C’est un mélange de frustration face aux déceptions passées et d’espoir immense pour un avenir où le Niger serait véritablement souverain, capable de choisir ses partenaires et de construire une stabilité durable, non pas imposée, mais choisie et voulue par ses propres citoyens.

C’est complexe, plein de tensions, mais aussi d’une énergie incroyable, d’une soif de changement qui me semble profondément authentique.

📚 Références

Wikipédia Encyclopédie

구글 검색 결과

구글 검색 결과

구글 검색 결과

구글 검색 결과